防火地域の制限緩和!2階建て以上の木造住宅が可能に!

防火地域・準防火地域では、火災対策のために厳しい建築制限があります。しかし、その建築制限が緩和され、木造住宅でも2階建てや3階建ての建築が可能になりました。

防火地域・準防火地域などの建築制限と、どのように緩和されたのか見ていきましょう。

※この記事で紹介している制度は2024年6月時点のものです。内容が変更されることもありますので、ご利用にあたってはご注意ください。

目次

建築基準法の改正で防火地域の制限が緩和!

家を建築するときは、建築基準法などに従わなくてはなりません。特に「防火地域」や「準防火地域」に指定されたエリアでは、火災への対策が厳しく定められています。

そのため、一般的な住宅に比べて制限が多く、使用できる材料や構造が限られるため建築費が高額になります。しかし、2019年6月に施工された「建築基準法の一部を改正する法律」によって、準防火地域の耐火・準耐火建築物の建蔽率が10%緩和されました。

法改正によって、どのようなことができるようになったのでしょうか。防火地域・準防火地域の基礎知識や特徴、法改正についてわかりやすく解説します。

防火地域・準防火地域とは?

防火地域・準防火地域とは、都市計画法で「市街地における火災の危険性を防除するため定める地域」と指定されているエリアのことです。特に建物が密集しているエリアや交通量が多い市街地、幹線道路沿いなどに厳しい建築制限が設けられています。

また、火災の被害を広げないように指定された「法22条区域」もあります。法22条区域では建築できる建物の構造や設備に制限があります。建築制限は、次の順で厳しくなります。

- 防火地域

- 準防火地域

- 法22条区域

それでは、防火地域、準防火地域、法22条区域に設けられている制限を見ていきましょう。

| 地域 | 建物の用途・規模・構造 | 制限部分 | 要求される構造 |

|---|---|---|---|

| 防火地域 | 2階建て、延床面積100㎡以下の場合 | 全体 | 耐火建築物または準耐火建築物 |

| 3階以上、または延床面積100㎡を超える場合 | 全体 | 耐火建築物または延焼防止建築物 | |

| その他の建物 | 全体 | 耐火建築物または延焼防止建築物または準耐火建築物または準延焼防止建築物 | |

| 準防火地域 | 4階以上(地下を除く)、または延床面積1500㎡を超える場合 | 全体 | 耐火建築物または延焼防止建築物 |

| 延床面積500㎡を超え1500㎡以下の場合 | 全体 | 耐火建築物または延焼防止建築物または準耐火建築物または準延焼防止建築物 | |

| 3階(地下を除く)建て | 全体 | 耐火建築物または延焼防止建築物または準耐火建築物または準延焼防止建築物 または外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部が政令で定める技術基準に適合 | |

| 法22条区域 | 木造建築物 | 延焼のおそれのある部分 | 準防火構造または防火構造 |

参考:総務省消防庁「防火地域等における建築物の規制」

耐火建築物と準耐火建築物

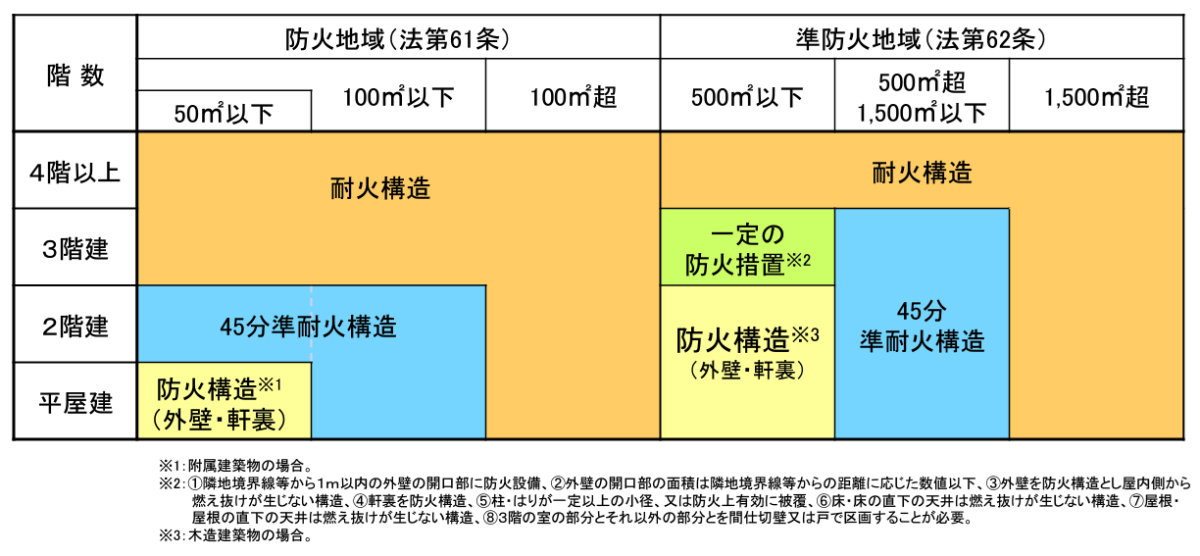

引用:国土交通省「建築基準法制度概要集」

上図は主要部分の構造制限について示しています。防火地域に指定された建物は、耐火建築物・準耐火建築または防火構造にしなくてはなりません。

ちなみに耐火建築物とは「一定時間の火熱が加えられた場合であっても、損傷などが生じない構造」を指します。代表的なのは、RC造(鉄筋コンクリート造)やSRC造(鉄筋鉄骨コンクリート造)です。

次に準耐火建物は「一定時間の火熱が加えられている間、損傷などが生じない構造(火熱が加えられなくなった後は、損傷などが生じることを許容)」としています。耐火建築物と準耐火建築物は似ているようですが、それぞれの目的が異なります。

わかりやすく言い換えると、耐火建物は炎の燃え広がりを「防止」することを目的としていて、準耐火建築物は建物の崩壊や燃え広がりを「抑制」する目的があります。

防火地域の主な特徴

防火地域に指定されるエリアには、主にふたつの特徴があります。ひとつ目は、建物が密集している地域です。特に都心部の商業施設が立ち並ぶエリアや、人通りや交通量の多い市街地は防火地域や準防火地域に指定されています。そしてもうひとつは、幹線道路沿いです。火災の際に消防車や緊急車両の通行を妨げないよう、幹線道路沿いは防火地域に指定されています。

防火地域は火災の起きやすい地域であり、また、火災を防ぐために予防が必要な地域です。そのため、基本的に火災で燃えやすい木造住宅の建築はできませんでした。しかし、2000年の建築基準法改正により、防火地域でも「木造耐火建物」が建築可能になりました。

建築基準法改正でなにが変わった?

これまでの建築基準法では、防火地域で木造住宅を建築する場合「2階建て、100㎡以下」という条件がありました。しかし、2000年の建築基準法改正によって、防火地域や準防火地域でも3階建ての木造住宅が建築可能となりました。

さらに、2019年6月の法改正では、準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物の建蔽率が10%緩和されました。土地活用では、建蔽率と容積率の数値が高いほどより大きく自由度の高い建物が建築できます。そのため、この法改正によって土地の利用価値が高まったと言えるでしょう。

防火地域でも2~4階建ての木造住宅が建築可能に

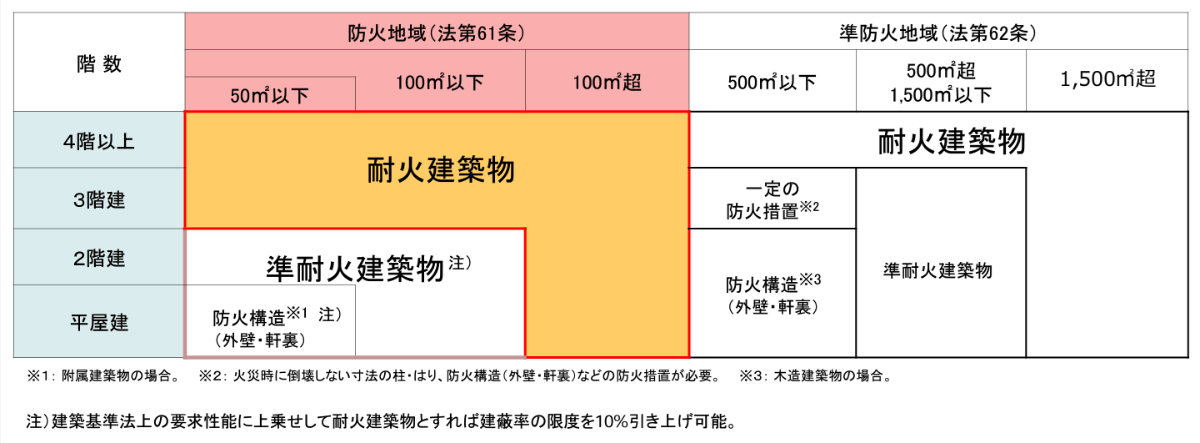

引用:国土交通省「建築基準法制度概要集」

2019年の法改正によって、防火地域でも木造住宅が建築できるようになりました。ただし、防火地域に木造住宅を建てる場合は、次の建築制限があります。

- 延床面積が100㎡を超える場合は耐火建築物とすること

- 3階以上の建物は耐火建築物とすること

- 耐火構造であること

- 延焼のおそれがある玄関、窓、換気扇などには防火設備を設置する

- 木造住宅は耐火建築物のみ建築可能

また、建築予定地が防火地域に指定されている場合、建物が耐火建築物であれば建蔽率10%緩和が適用となります。また、準防火地域で準耐火建築物を建築する場合にも建蔽率の緩和を受けることが可能です。

そのため、防火地域内で2階建て以上の木造住宅が建てやすくなりました。建蔽率の緩和条件は次の表を確認してください。

| 用途地域 | 建蔽率の緩和 |

|---|---|

| 防火地域内にある耐火建築物 | 10% |

| 準防火地域内にある耐火建築物または準防火建築物 | 10% |

| 一定要件を満たした角地 | 10% |

| 上記両方 | 20% |

ただし、緩和条件は自治体によって、異なる場合があります。あらかじめ自治体の窓口や不動産会社に確認しておくとよいでしょう。

防火地域で木造住宅を建てるメリット

木造住宅にはさまざまなメリットがありますが、「木造で本当に大丈夫かな」と不安に感じている人もいるかもしれません。それでは、防火地域で木造住宅を建てるメリットを見ていきましょう。

低コストで建築できる

木造建築の一番のメリットは、建築コストを抑えられることです。木造住宅はほかの構造と比較して建築費用を安く抑えられるうえに、工期が短いというメリットがあります。工期が短ければ仮住まいなどの諸経費を削減できるため、トータルコストの節約につながるでしょう。

自由度の高い設計ができる

木造住宅は、RC造やSRC造に比べて、設計の自由度が高いというメリットがあります。防火地域内は道が狭く、密集地域であることも多いため、大型重機が使えないことがあります。

しかし、木造住宅は狭小地でも建築しやすいため、採光や通風に配慮した家を建築できます。また、ライフスステージの変化に合わせてリフォームやリノベーションを検討できるのも魅力です。

火災が起きても崩れにくい

火災現場の室温は、発生から5~10分で約500℃まで上昇します。木造住宅は火災に弱いイメージがありますが、木材の芯が燃え尽きるまで強度を保ち、倒壊しにくいという性質があります。

一方、火に強いイメージのある鉄ですが、550℃を堺に強度が弱まるため、建物が一気に倒壊するおそれがあります。住宅火災を防ぐ対策は、構造や木材、塗料などさまざまな分野で進化しています。「火災に強い家」を建築するためには、情報を精査しながら慎重に検討することが重要です。

防火地域で木造住宅を建てるときの注意点

なるべく避けたいところですが、利便性のよい土地は、防火地域や準防火地域に指定されていることがあります。しかし、あらかじめデメリットや注意点を心得ておけば、建築後の不安を減らし、万が一なにか起きた際も対策を講じられるでしょう。

ここからは防火地域や準防火地域で木造住宅を建てるときの注意点について解説します。

細かい規制にも注意が必要

防火地域と準防火地域にはさまざまな条件がありますが、木造住宅だとさらに細かい規制があるため注意が必要です。

たとえば、軒裏や開口部、外壁など延焼のおそれがある部分には、防火基準に適合する建材や構造で建築しなくてはなりません。また、建物が防火地域と準防火地域、無指定地域にまたがるときは、厳しい地域の規定に従う必要があります。

建築費が比較的高めになる

RC造やSRC造に比べて建築費は抑えられますが、無指定地域の一般的な木造住宅と比較すると建築費用は高めになります。そのため、ローコスト住宅を検討している人にとっては厳しい条件となるかもしれません。

事前にどれくらいの費用がかかるのかハウスメーカーや施工会社に確認を行い、無理のない資金計画を立てましょう。

デザインの制限がある

防火地域・準防火地域では、無指定地域に比べて素材や建具などの制限があるため、希望のデザインにできないことがあります。

内装のデザインに影響することもあるため、こだわりが強い人は注意が必要です。

※この記事で紹介している制度は2024年6月時点のものです。内容が変更されることもありますので、ご利用にあたってはご注意ください。