私道のトラブル事例を解説!家を建てるときに必要な対策とは

私道のトラブルは、不動産所有者や購入予定者にとって深刻な問題になることがあります。この記事では、私道と公道の違いをわかりやすく解説し、私道に接する土地の潜在的なリスクと対策を詳しく解説します。

目次

私道と公道の違いをわかりやすく解説

購入予定地が私道に接している場合、建築制限や私道トラブルが発生するおそれがあります。思わぬトラブルなどで後悔しないため、土地を購入する前に私道と公道の違いや私道に接する土地の注意点やメリット、デメリットをしっかりと理解しておきましょう。

私道と公道は所有者、管理者が違う

道路には「私道」と「公道」の2種類があります。個人や法人が所有・管理している道路を「私道」、国や自治体が所有・管理している道路を「公道」といいます。公道は誰でも通行できますが、私道は所有者が通行できる人を制限できます。

では、普段何気なく歩いている道路は、公道と私道のどちらでしょうか。公道とも私道とも表示していないことが多いため、道路を見ただけで判断することは難しいでしょう。

ただし、まれにトラブル防止のため「ここは私道です」と立入禁止の看板を設置しているケースもあります。なお、道路が私道か公道かを判断するには、次の方法があります。

- 不動産購入時の重要事項説明書を確認する

- 法務局で道路の登記簿謄本を取得する

- 不動産の所在地を管轄する道路管理課に確認する

家を建てるには土地に接している道が「建築基準法上の道路」かどうかを確認する必要があります。建築基準法では建築物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と定めており、これを接道義務といいます。

ただし、4m未満の道路でも建築が認められることがあります。そのため、私道・公道を調べるの同じように、各自治体の窓口で確認してみましょう。

私道の通行には所有者の許可が必要

先述した通り、私道を通行するためには所有者の通行許可が必要です。また、私道に接する土地では、私道所有者の許可を得てからでないと、自分の土地や私道の配管、整備などが行えません。さらに、道路や水道管の老朽化が進んでいても、私道の所有者以外が勝手に道路を掘削したり、修繕したりすることはできません。

共有型と相互持合型とは

私道を所有する形態には「共有型」と「相互持合型」があります。それぞれの特徴について見ていきましょう。

共有型

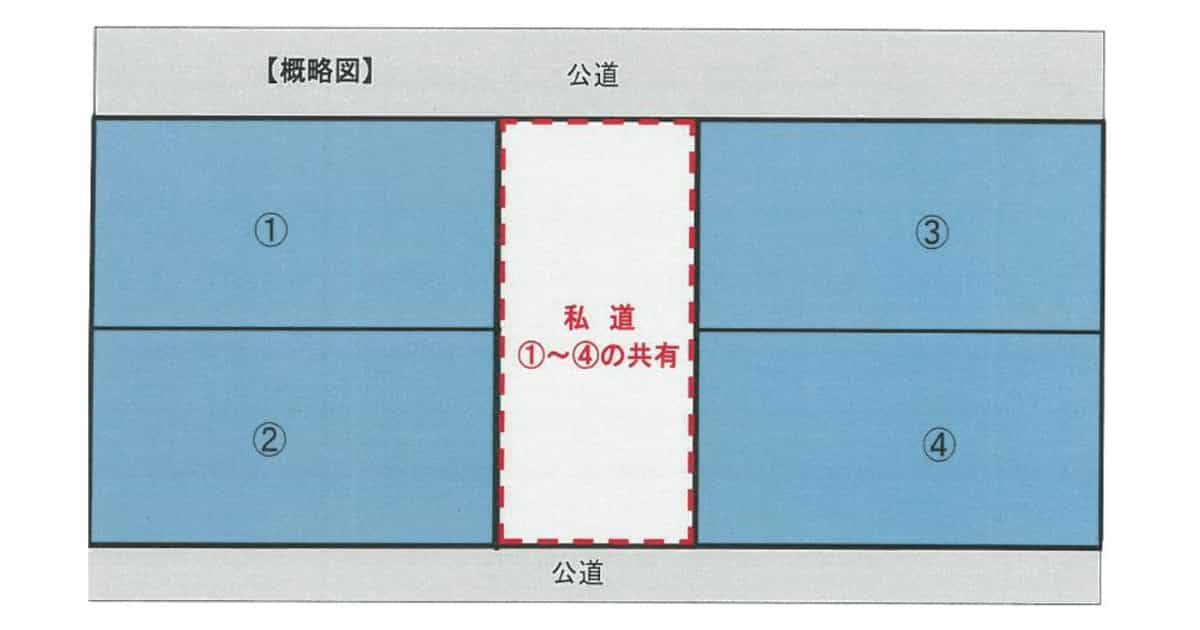

引用:法務省「複数の者が所有する私道の工事 において必要な所有者の同意に関する 研究報告書」

上図のように、ひとつの私道に対して複数の敷地が接している場合、その私道を通行する必要がある人全員で所有権を共有します。これを「共有型」といい、基本的には私道に接する所有者全員が均等な割合で持分を共有します。

相互持合型

一方、私道の一部を所有者それぞれが単独で所有することを「相互持合型」といいます。

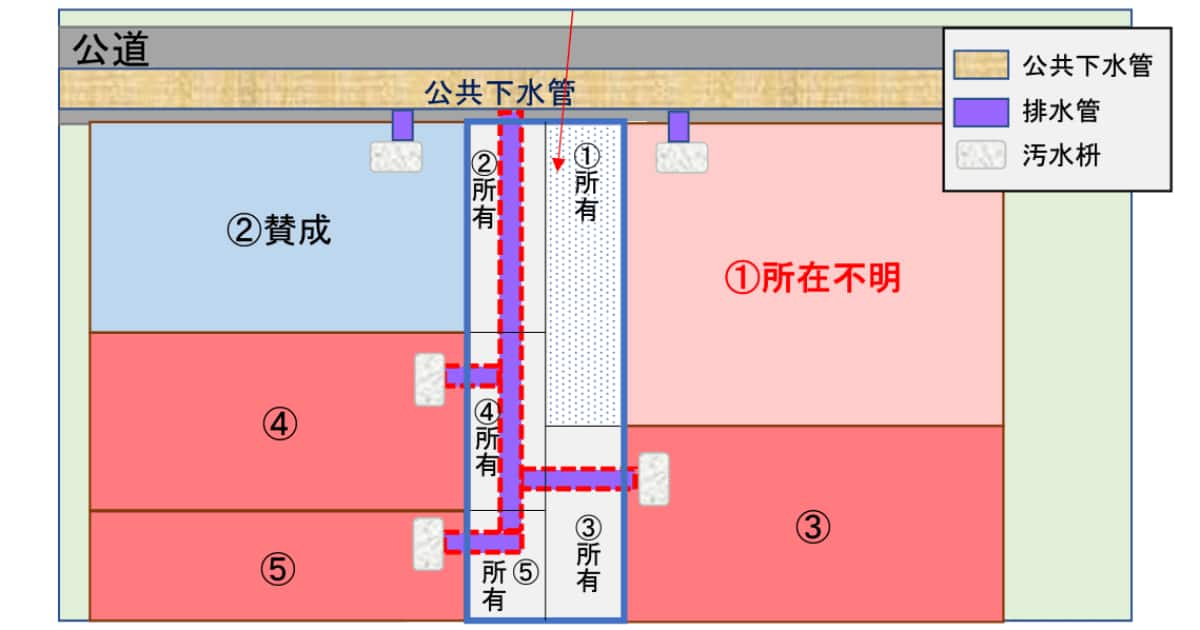

引用:国土交通省「共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進 に関する事例勉強会 とりまとめ」

相互持合型は、ひとつの私道を分筆して所有しているため、私道に接する敷地の大きさによって持分が異なります。上図で見ると、私道と接する敷地が一番大きい①が一番大きな割合を占めていることがわかります。

また、相互持合型の場合、他人が所有する私道を通行することになるため、通行掘削承認書という書面を私道所有者からもらう必要があります。たとえば、④が公道に出るためには、②の私道を通らなくてはなりません。この場合には、④は②に通行掘削承認書をもらう必要があります。この書面がないと、家を建築したり売却したりできないことがあるため注意が必要です。

よくある私道のトラブル事例

私道に接している不動産を売買するとき、私道の所有者とトラブルになることがあります。ここからは、よく起こる私道トラブルを紹介します。

所有者が掘削を許可しない

建物を新築するときは水道やガスなどのライフラインを引き込む工事が必要で、場合によっては道路の掘削が必要になります。通行掘削承諾書があれば工事をスムーズに行えますが、私道の所有者が掘削の承諾をせず、トラブルに発展してしまうことがあります。

このようなトラブルは訴訟まで発展するケースもあるため、慎重に判断しましょう。

私道所有者の承諾が得られず売却できない

相互持合型の不動産を売却する場合、買主から私道の通行掘削承諾書の取りつけを売買条件として求められることがあります。もし承諾が得られなければ、不動産を売却できないおそれがあるため注意が必要です。

なお、私道所有者の承諾が得られないケースには、次のような原因が考えられます。

- 私道所有者と連絡が取れない

- 私道所有者と不仲である

- 私道所有者が複数いる

私道の通行掘削承諾書を取ることは決して容易ではありません。したがって、私道に接する土地を購入する場合は、こういったトラブルが起こり得ることを十分に考えておく必要があります。

私道の通行を妨げられる

私道を通行するには、私道の所有者から私道の通行承諾を得なければなりません。しかし、私道の所有者のなかには、わざと私道に車を駐車させて通行を妨げたり、通行料を請求してきたりする人がいます。特に近隣関係に問題があるとこういったトラブルに発展しやすく、日々生活するうえで大きなストレスとなるでしょう。

法的な正当性がある場合、裁判で解決できることもありますが、時間や費用、労力を考えるとあまりおすすめできません。また、裁判後に関係がさらに悪化してしまうおそれもあるため、慎重な判断が必要です。

私道の共有者が管理費を払わない

共有型の私道を有する場合、私道の管理費や修繕費は共有部分に応じて各所有者が負担することが原則です。しかし、共有者のなかには経済的な理由から管理費を滞納してしまったり、意図的に修繕費を支払わなかったりすることがあります。

特に土地の所有者が亡くなって別の場所に住む親族が相続した場合は、管理等の滞納トラブルが起こりやすくなります。

私道の共有者と連絡が取れない

もともとの土地の所有者が亡くなり、相続登記がされないまま放置された土地は「所有者不明土地」となります。高齢化が進む日本では、近年「所有者不明土地」が社会問題になっており、私道も例外ではありません。

たとえば、Aさん、Bさん、Cさんが共有型で私道を所有しているとします。ある日、突然Bさんがいなくなってしまい、その後、相続者もいない場合、Bさん負担分の管理費を支払ってもらえなくなります。また、仮にBさんが共有持分の半数以上を有していた場合、Bさんが行方不明である限り、過半数の同意が得られないため管理行為を行えません。

このようなトラブルが多発している背景を受け、国は令和5年4月1日「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」として法改正を行いました。これにより、共有者が所在不明となった場合の対応が以前に比べてスムーズになりました。ただし、私道に関するトラブルは複雑なケースが多いため、困ったときは弁護士に相談するとよいでしょう。

私道トラブルを防ぐ3つの対策

私道で起こり得るトラブルを紹介しましたが、できる限りトラブルは避けたいものです。では、私道トラブルを防ぐためには、事前にどのような対策を採ればよいのでしょうか。ここからは、トラブルを防ぐための対策について解説します。

土地の購入前に通行掘削承諾を確認する

私道に接する土地を購入するときは、購入前に必ず通行掘削承諾書があるかどうか確認してください。購入後に通行掘削承諾書を取りつけるのは大変ですので、売買契約の条件に通行掘削承諾書を取りつけることを条件に加えておきましょう。

私道の負担を確認する

私道があると管理費や修繕費に加えて、固定資産税がかかります。費用負担が増えることが高いため、購入前に確認しておきましょう。

| 私道持分がある場合 |

|

|---|---|

| 私道持分がない場合 |

|

また、私道に接する土地を購入するときは、私道を買わないという選択も可能です。ただし、トラブルに発展するリスクが高まるため、私道と土地はセットで購入することをおすすめします。

ほかの私道共有者とコミュニケーションを図る

私道対策は重要ですが、日ごろからほかの私道共有者とコミュニケーションを図り、私道の取り扱いについて話し合っておくことが大切です。そうすることで、トラブルを未然に防ぎ、万が一トラブルが起こった際もスムーズに解決できるでしょう。