民泊のメリットとデメリットを解説!これから始めるにはどうする?

民泊には空き部屋を有効活用できるなどのメリットがあります。一方で管理の手間がかかるなどのデメリットがあります。

民泊のメリット・デメリット、始め方を解説します。

目次

民泊とは?

住宅の一部や住宅全体を旅行者などに貸し出すサービスのことを「民泊」と言います。2008年頃からインターネット仲介サービス(Airbnbなど)が登場し、世界各国から気軽に民泊の予約ができるようになりました。

特に、古民家をリノベーションした民泊は、「日本の趣を感じられる」と外国人観光客から大人気です。

なお、民泊は宿泊料を得て継続的に行うため、民泊事業とも言います。2018年には民泊の健全な発展とトラブル防止を目的として「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が成立しました。

これによって、年間の営業日数や安全面や衛生面の問題、騒音やゴミ出しに関するルールなどについて条件が設けられています。好きなように民泊経営ができるわけではないため注意が必要です。

民泊経営のメリット

ここでは、民泊経営のメリットを紹介します。

- 空き部屋を有効活用できる

- 宿泊者にとってはコスト効率がよい

- 初期投資が抑えられる

項目ごとに詳しく見ていきましょう。

空き部屋を有効活用できる

空き部屋を放置しておくと、建物の劣化が進んでいきます。また、空き家を所有していると毎年固定資産税などの税金やメンテナンス費用がかかります。一方、空き部屋を民泊として貸し出すことで、収益を得られるようになります。少子高齢化によって増加している放置空き家の有効活用としてもおすすめです。

宿泊者にとってはコスト効率がよい

民泊は、ホテルや民宿に比べて安い価格で宿泊できるメリットがあります。また、民泊によって顧客のニーズに合わせた「野菜の収穫体験」や「田植え体験」などを実施しているケースもあります。

都会で生活している人や外国人観光客にとっては、地域の文化に触れられる貴重な体験をすることができるでしょう。民泊経営を検討している人は、さまざまな地域を訪れて、実際に民泊に宿泊してみることをおすすめします。

初期投資が抑えられる

民泊はもともとある建物を再利用して行うため、少額の初期投資で始めることができます。設備や建具に不具合がなければそのまま使用できます。

ただし、トイレ、キッチン、お風呂などの水回りは劣化が目立ちやすいため必要に応じてリフォームが必要です。

また、各部屋の鍵の設置、窓ガラス・扉の交換などを行っておくと宿泊者から好感を得られるでしょう。

民泊経営のデメリット

次に、民泊経営のデメリットを紹介します。

- ホテルや旅館が競合になる

- ルームサービスが期待できない

- 管理の手間がかかる

それでは順番に見ていきましょう。

ホテルや旅館が競合になる

宿泊施設を探すとき、多くの人は「ホテル」もしくは「旅館」という選択をするでしょう。民泊はコストパフォーマンスに優れていますが、ホテルや旅館に比べると、まだまだ認知度は低いです。

たとえば、インターネット検索で「〇〇県(目的地)宿泊施設」と検索すると、多くの場合、ホテルや旅館の宿泊予約サイトが上位に表示されます。そのため、数多くのホテルや旅館が競合となる点はデメリットと言えるでしょう。

また、民泊はホテルのように数多くの客室を用意することができません。したがって、民泊経営ではターゲットを絞ってSNSなどで発信するのがおすすめ。インスタグラムなどを活用すれば、日本に限らず海外へも発信することができます。

ルームサービスが期待できない

ホテルや旅館で提供される客室への食事や飲み物の配達、清掃、アメニティ補充などのルームサービスは、民泊ではあまり期待できません。なぜなら多くの民泊では、建物の一部や全部を宿泊施設として「貸し出すこと」を目的としています。

一方、ホテルや旅館は、サービスやホスピタリティを提供することが一般的であり、それぞれ目的が異なるのです。また、民泊のオーナーは常にその場にいるわけではなく、家主不在型の民泊も多いです。したがって、基本的に「民泊にルームサービスはない」と考えて置いたほうがよいでしょう。

管理の手間がかかる

民泊は、宿泊客がチェックアウトした後、掃除や寝具の交換、鍵の受け渡し、忘れ物対応、次の予約の確認などを行います。また、民泊にはさまざまなゲストがやってくるため、文化の違いや不注意で部屋を汚されたり、壊されたりするケースもあるでしょう。

このように、民泊経営は思っているよりも業務負担が大きく、手間がかかるというのが実情です。管理に手間をかけたくない人は、民泊管理委託を利用するのも有効な手段です。

特に「家主不在型民泊」の場合は、住宅宿泊事業法(民泊新法)で管理会社への委託が義務付けられています。委託費用はかかるものの、オーナーの手間や負担を軽減し、効率的な民泊運営を目指せるでしょう。

個人で民泊経営を始める方法

民泊を始めるためには、自身が事業主となり行政への届出をしなくてはなりません。必要書類や消防設備の点検など、細かな規定があるため事前準備は余裕を持って正確に行いましょう。ここでは、個人で民泊経営を始めるためにやるべきことを解説します。

民泊は規制緩和が進んで始めやすくなっている

先にお伝えしたように、2018年に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。これによって、民泊事業の法的な位置付けの明確化や規制緩和が進み、誰でも民泊経営を始めやすくなりました。

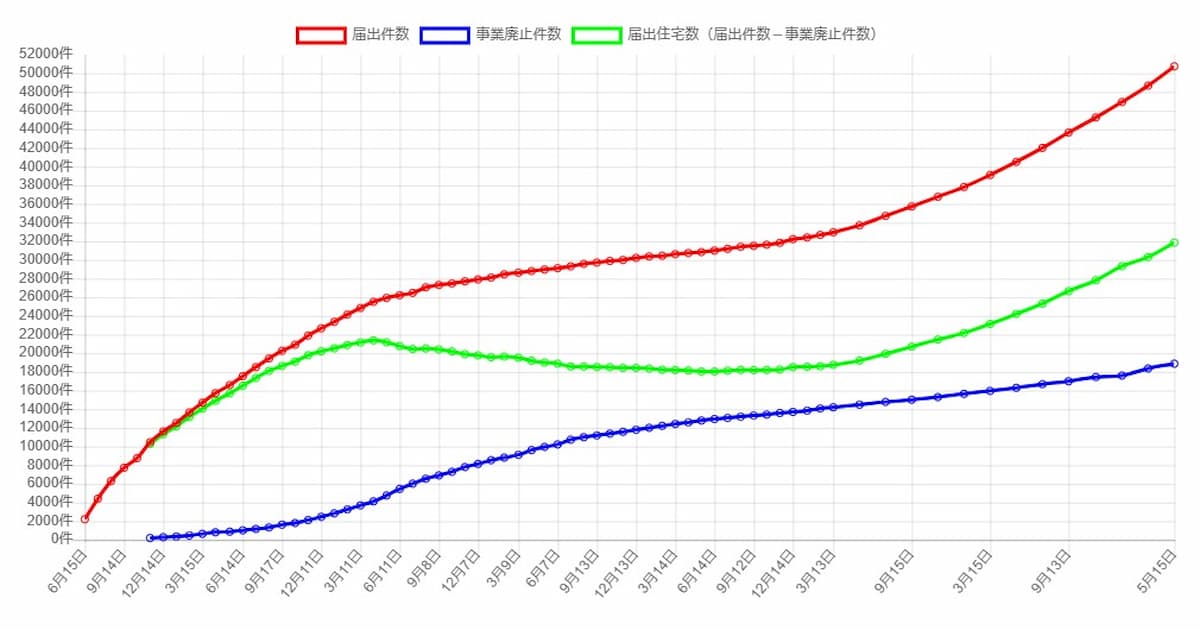

上図は、住宅宿泊事業の届出件数の推移です。令和7年5月15日時点における住宅宿泊事業の届出件数は50,746件でした。1年前の令和6年5月時点では、約30,000件だった届出件数が約1年で20,000件近くの増えていることがわかります。

さらに、昨今のインバウンド需要回復を受け、全国の民泊数は増加傾向にあります。

民泊経営の始め方や手続きの流れ、届出の必要書類

では、民泊経営を始めるための手続きの流れや必要書類について見ていきましょう。

民泊経営を始める際は事業者となり、住宅所在地のある都道府県の知事に「住宅宿泊事業届出」を届け出る必要があります。

以下の流れで準備を進めましょう。

- 物件を選定する

- 必要に応じてリフォームする

- 行政機関に許可申請や届出などの手続きを行う

- 行政機関から審査結果の通知が届く

- 内装準備をする

- 民泊サイトへの登録

- 運営開始

以下は届出時に必要になる主な書類です。

民泊新法による民泊のケース

- 住宅の図面

- 届出書

- 住宅の登記事項証明書

など

特区民泊のケース

- 住宅の図面

- 届出書

- 申請者の住民票写し

など

個人でできる民泊の種類

民泊には「特区民泊・民泊新法による民泊・旅館業法民泊」の3種類が存在し、個人は「特区民泊」または「民泊新法による民泊」での運営となります。

2013年に制定された特区民泊(旅館業法の特例)は、外国人旅行客の滞在先として一時的に住宅などを貸し出せるようになりました。

特例の対象となるのは、下記の特区内に限定されます。民泊運営を考えている場所がどの特区に指定されているかをチェックしておきましょう。

- 構造改革特区

- 総合特区

- 国家戦略特区

民泊新法(住宅宿泊事業法)は民泊における宿泊者の衛生面・安全面の確保や、騒音のような近隣トラブルを防止するために制定されました。

年間提供日数の上限を180日とし、各自治体による条例などを遵守することを定めています。

初期費用はどれくらいかかる?

民泊を始める際は物件の費用に加えて下記の初期費用がかかります。物件を自身が使用しない間だけ民泊にすると、コストの心理的な負担を抑えることができます。

- 行政への民泊申請費用:数百円〜数千円(行政書士に依頼する場合20〜30万円)

- 消防設備の導入費用(20~30万円)

- 家具など備品購入費用(30~40万円)